引言

数字政府建设是“十四五”期间乃至2035年之前国家治理的核心任务[1]。数字政府借助人工智能技术赋能突破传统行政模式的效能瓶颈,在全面深化行政体制改革、推进国家治理体系和治理能力现代化,增进民生福祉等方面具有重大意义。然而,生成式人工智能的深度嵌入正引发“技术赋能悖论”——该技术虽在政务智能问答(如北京“京京”系统响应准确率达92%)[2]、政策模拟推演(如宜宾经济监测平台实现GDP预测误差率<3%)等场景展现应用优势,其引发的数据安全风险却呈现全周期扩散特性。

我国虽已初步构建由《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》组成的数据规范法律体系以及《互联网信息服务算法推荐管理规定》《互联网信息服务深度合成管理规定》《生成式人工智能服务管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)等共同组成的生成式人工智能法律规制体系[3],但在具体细节与衔接上存在不足之处,形成“技术赋能”与“规制真空”并存的结构性困境。

数据为生成式人工智能的运行提供“原料”,同时也是人工智能开发运用与发展的“基石”[4]。既有研究多聚焦人工智能伦理或政府数字化转型宏观路径,对于生成式人工智能技术特性与数据治理的适配性研究存在三重局限:风险识别缺乏全周期框架、规制依赖事后模式、责任分配拘泥于政企二元结构,尚未充分回应生成式人工智能技术特性与数据治理的适配性问题。

基于此,本文创新性采用技术规制理论解构生成式人工智能的数据风险,通过考察多个政务智能化项目的合规性案例,提出“技术归化法律”的新型治理范式。该研究为破解技术赋能与数据治理的价值冲突提供实证支撑,实现科技赋能与风险规避的逻辑统一,将我国数字政府的建设和发展纳入法治轨道。

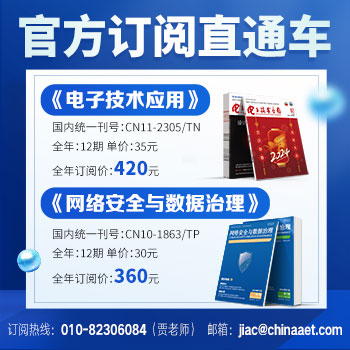

本文详细内容请下载:

https://www.chinaaet.com/resource/share/2000006614

作者信息:

邹焕聪,王庆

(南京工业大学法政学院,江苏南京211816)